Octobre 2025 : alors que les chercheurs de Leiden publient leur classement mondial des universités, la communauté internationale encaisse le choc. Historiquement première de ce classement basé sur le nombre de publications et leurs citations, Harvard n’est cette année que troisième derrière… deux établissements chinois. Une surprise ? Pas vraiment. L’année précédente, l’université de Zhejiang avait déjà détrôné la prestigieuse institution états-unienne, arrivée deuxième. Dans le top 15 flottent ainsi treize drapeaux chinois, correspondant à des établissements dont les noms ne sont familiers que des connaisseurs : Shanghai Jiao Tong, Cent S, Sun Yat-sen University… Pourtant, « la Chine est aujourd’hui la première puissance publiante, avec un vrai leadership dans de nombreuses disciplines », estime Thomas Parisot, directeur général adjoint de la plateforme française de revues scientifiques Cairn. Mais en termes d’édition scientifique, « la stratégie chinoise reste difficile à cerner. »

« La science ouverte peut être perçue comme une certaine naïveté européenne »

Thomas Parisot, Cairn

Tsunami. Avec 1,2 millions de publications en 2024, la Chine surpasse en effet les États-Unis mais aussi l’Europe, ce qui était loin d’être le cas il y a tout juste dix ans. En 2014, aucune université chinoise n’était même dans le top 100, largement dominé par l’Occident. Une progression fulgurante en lien avec des politiques volontaristes – relire l’analyse de Noémie – qui portent leurs fruits sur l’IA où la Chine est présente dans de nombreuses collaborations, mais aussi l’ingénierie, les sciences des matériaux ou la chimie… Des disciplines où la Chine à elle seule produit plus de papiers que la totalité des pays membres de l’OCDE, l’Organisation de coopération et de développement économiques. Bref, les investissements chinois font florès, notamment dans les sciences appliquées, avec l’objectif assumé que ce type de recherches boostera l’innovation. Des investissements accompagnés d’une pression à la publication dont les chercheurs chinois restent imprégnés. Astrophysicien et directeur de recherche au CNRS, Laurent Pagani co-encadre une doctorante inscrite en Chine et témoigne : « Lorsqu’elle est arrivée en France au début de sa deuxième année, elle avait déjà publié plusieurs articles et l’objectif de son année en France était d’en publier au moins un autre. »

Quali avec mesure. Pourtant, au tournant des années 2020, un changement à 180 degrés s’est opéré dans les discours officiels : il fallait désormais en finir avec une « dépendance excessive » aux indicateurs bibliométriques – notamment les citations – utilisés comme principal critère pour l’attribution des promotions et des financements. Depuis la fin des années 1990 les chercheurs chinois étaient soumis à un “publish or perish” institutionnalisé avec des primes alléchantes à la clé pouvant représenter jusqu’à un an de salaire, voire 20 fois ce montant pour un Nature. En 2020, deux ans après que le président Xi Jinping ait affirmé que la Chine devait définir ses propres standards académiques et non suivre les normes occidentales, son gouvernement annonçait vouloir se démarquer « du mainstream occidental ». Publier dans les très prestigieuses Nature, Science ou Cell restait évidemment souhaitable, mais pour le reste les chercheurs devaient privilégier les revues domestiques – 285 devaient être financées sur deniers publics. Finie également l’obligation de publier dans des revues à fort impact pour soutenir sa thèse. Accueillie plutôt favorablement par les chercheurs chinois, cette politique semble avoir été assez limitée en termes d’effet. En 2024, une étude révélait que face à une bureaucratie écrasante, les chercheurs n’avaient d’autre choix que de recourir à des pratiques contraires à l’intégrité. En parallèle, la crainte d’un recul de la Chine dans les classements internationaux ne s’est finalement pas réalisée.

« Mes collègues chinois se contentent d’articles courts, contenant peu d’analyse »

Laurent Pagani, astrophysicien au CNRS

Rosette. Tout comme le nombre de publications, les citations des travaux chinois ont continué de grimper en flèche : en 2022, le pays est passé en tête des articles les plus cités, devant les États-Unis, produisant plus d’un quart d’entre eux. Des citations qui se font pour beaucoup par des collègues chinois, du moins plus que la moyenne : entre 2020 et 2022, plus de la moitié des citations des papiers chinois parmi les 10% les plus cités venaient de l’intérieur du pays. Les raisons ? Le nombre de scientifiques chinois croit, tout comme leur culture du réseau. Ce phénomène d’auto-citation biaise-t-il les classements ? Une étude publiée dans Journal of International Economics corrigeait ce “trop-perçu” de citation interne, faisant descendre la Chine à la quatrième position en nombre de citations reçues. Et si ce n’était qu’une juste compensation ? Le professeur d’économie à l’université de Cardiff Peng Zhou dénonçait dans The Conversation une discrimination : dans sa discipline, les auteurs chinois sont en effet moins cités que leurs collègues étrangers car perçus comme moins sérieux. En physique, le choc des cultures reste important, comme en témoigne Laurent Pagani : « Mes collègues chinois se contentent d’articles courts, contenant peu d’analyse ou ne décrivant que le changement d’un paramètre dans leur expérience. ». Une pratique du salami slicing, le découpage des résultats pour allonger sa liste de publications, qui ne s’observe malheureusement pas qu’en Chine.

Pomme C pomme V. Mais il y a pire en termes d’entorse à l’intégrité. Au début des années 2010 apparaissent les premiers paper mills, ces entreprises qui vendent une place d’auteur sur des publications – la chercheuse Anna Abalkina nous en parlait. C’est en Chine qu’ils attirent le plus de clients : une analyse des publications rétractées identifiées comme provenant de paper mills possédaient pour une écrasante majorité des auteurs affiliés en Chine, la plupart à un établissement hospitalier. Des entreprises ont récemment été condamnées par la justice chinoise elle-même, sans que le phénomène ne soit endigué, observait en septembre dernier Retraction Watch. Autre méconduite pour laquelle la Chine s’est tristement rendue célèbre : le plagiat. « Les chercheurs chinois n’en ont pas la même approche », nous confiait un chercheur français parti exercer quelques années dans une université chinoise. En 2010, une étude révélait l’ampleur du phénomène : un tiers des articles soumis à une revue chinoise, Journal of Zhejiang University–Science, ne passaient pas le détecteur de plagiat. La Chine tient également la barre haute en termes d’auto-plagiat, juste derrière la Russie et l’Iran.

« Les reviewers chinois sont parfois perçus comme trop directs et formulant des avis peu argumentés »

Thomas Parisot, Cairn

Pour l’exemple. Quelques cas emblématiques ont défrayé la chronique. Le professeur en immunologie Cao Xuetao, également président de l’université de Nankai, a été soupçonné de plagiat dans plus de 60 articles et finalement interdit de financement pour un an – c’était en 2021. Trois ans plus tard, le ministère de la Science et de la Technologie affichait sur la place publique les noms de quatre chercheurs reconnus coupables de plagiat dans des demandes de financements. Aujourd’hui, des fraudeurs sévissent toujours et le ministère chinois serre encore un peu plus la vis en menaçant les universités qui ne mèneraient pas d’investigations sur les cas de méconduites, notamment sur ceux qui ont fait l’objet de rétractations dans des revues internationales, avec la demande explicite de rendre publics les résultats des investigations. Était également annoncé le lancement d’une liste de chercheurs reconnus coupables que les autorités pourront consulter avant de sélectionner des projets de recherche ou des lauréats de prix.

Freeriders. Autre source de tension : le reviewing. Face à l’explosion des soumissions sous lesquelles croule la plupart des revues, et à laquelle la Chine contribue grandement, les comités éditoriaux peinent à trouver des relecteurs. Or la participation des chercheurs chinois ne semble pas être à la hauteur du nombre de papiers produits. En 2023, un tiers des articles provenaient d’auteurs chinois mais seulement 17% des demandes de peer review leur étaient adressées, révélait Matteo Cavalleri de la maison AIP Publishing dans les colonnes de Science and Technology Daily. Celui-ci encourageait donc les chercheurs chinois à « rejoindre la communauté des reviewers. » Cependant, un fossé culturel se fait également sentir, témoigne Thomas Parisot : « Les reviewers chinois sont parfois perçus comme trop directs et formulant des avis peu argumentés, sans proposition d’amélioration. » Les chercheurs chinois restent également sous représentés dans les comités scientifiques. Un exemple ? Celui de la revue Journal of colloid and interface science éditée par Elsevier qui comporte 17% de Chinois dans le comité éditorial alors que près de neuf papiers sur dix proviennent de ce pays.

« Il arrive que certaines universités nous alertent sur des contenus qui ne “vont pas” »

Thomas Parisot, Cairn

Supermarché. Une question vous taraude peut-être : pourquoi la Chine n’a pas fait main basse sur l’un des géants mondiaux de l’édition scientifique comme Elsevier ou Springer Nature ? À la place, son dévolu s’est tourné vers la beaucoup plus modeste EDP Sciences, l’une des rares maisons d’édition françaises en sciences et techniques. Source d’inquiétude, son rachat en 2019 par l’Académie des sciences chinoise – l’équivalent du CNRS en France – ne s’est finalement pas transformé par un phagocytage en règle. Une opération unique qui ne s’est pas renouvelée dans d’autres pays mais qui semble s’insérer dans une « courbe d’apprentissage » des savoir-faire occidentaux, selon Thomas Parisot. La Chine préfère en effet investir dans des revues domestiques, bien qu’elle puisse compter le soutien d’acteurs clés, comme Shu-Kun Lin, PDG de MDPI d’origine chinoise, ou Kumsal Bayazit, PDG d’Elsevier qui ne tarissait pas d’éloge sur la qualité des publications chinoises lors de la visite du pays en 2023. Une position réitérée dans un éditorial de la prestigieuse revue médicale du groupe The Lancet il y a quelques semaines, certainement pour ne pas se barrer la route de ce marché gigantesque.

Muraille. La stratégie chinoise semble ainsi consister à préserver les espaces de publication des chercheurs occidentaux. Ces derniers se sont largement conformés aux exigences de la science ouverte, contrairement à leurs homologues chinois. Hégémonique dans le classement de Leiden, la Chine en disparaît brutalement sur ce critère. « La science ouverte peut être perçue comme une certaine naïveté européenne : l’accès ouvert leur permet de transférer des technologies et connaissances à l’intérieur de la Chine sans qu’ils n’aient aucune obligation de partage en retour », analyse Thomas Parisot. Le tout en contrôlant l’information qui arrive aux scientifiques. Bien que l’accès à internet ne soit pas aussi limité dans les universités qu’ailleurs dans le pays, la censure sévit sur certains sujets sensibles : la plateforme Cairn, achetée et diffusée par une cinquantaine d’établissements chinois, en a fait l’expérience. « Il arrive que certaines universités nous alertent sur des contenus qui ne “vont pas”, c’est à dire en lien avec une série de mots-clés interdits communiqués par les structures de contrôle chinoises, parmi lesquels la liberté d’expression, les droits de l’homme, le Tibet, etc. », témoigne Thomas Parisot.

« Toutes nos bases de données sont moissonnées, sans contrôle sur les traductions vers le chinois »

Thomas Parisot, Cairn

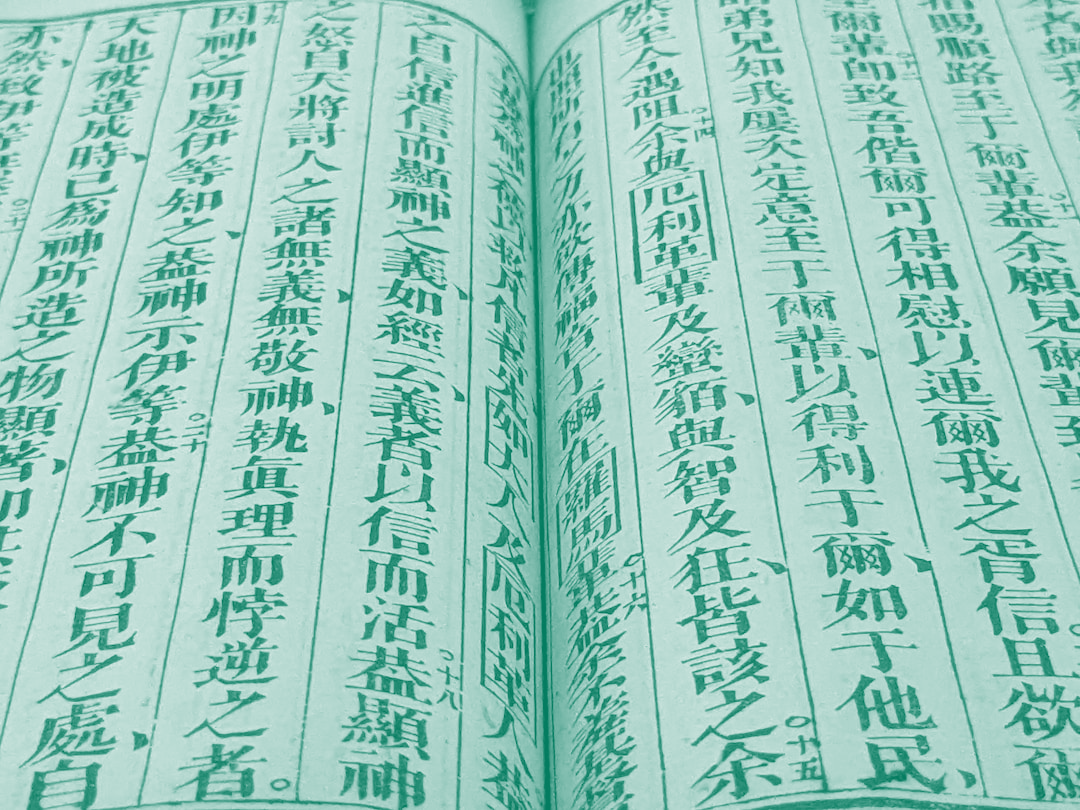

Kom interne. Cairn n’a pas cédé à la pression, pas plus qu’elle ne l’avait fait quand en 2020 un numéro de la revue Esprit dédié à la Chine avait fait passer tous les voyants au rouge. « Lorsque nous refusons de retirer des contenus, cela ne pose pas aujourd’hui de problème. Il n’est pas impossible cependant que ceux qui ont la main sur la diffusion trouvent d’autres moyens de les bloquer. » En Chine, l’équivalent de Google Scholar est assuré par une entreprise nommée China National Knowledge Infrastructure (CNKI) – visitez leur page d’accueil, elle est spécialement décorée pour le nouvel an. CNKI a pour mission de « valoriser le patrimoine scientifique » chinois à l’international mais aussi d’importer les connaissances du reste du monde. « Toutes nos bases de données sont moissonnées, sans contrôle sur les traductions vers le chinois qui sont réalisées automatiquement. Les contenus sont-ils modifiés ? », s’interroge Thomas Parisot. L’hypothèse d’un “lissage” des productions scientifiques, notamment en sciences humaines et sociales est plausible. Thomas Parisot conclut : « Il y a certainement une distance entre la science telle qu’on pense la diffuser et telle qu’elle est reçue par les scientifiques chinois ».